国産ワインとは一線を画す「日本ワイン」に注目

=国産原料・国内醸造で「おもてなし」の心を伝える=

2012年頃から、日本は第7次ワインブームに突入している。中でも、注目を集めているのが「日本ワイン」だ。

「日本ワイン」という言葉を聞き慣れない人もいると思うが、「100%国産のブドウを原料に、国内で製造したワイン」のことを言う。酒税法ではワインの原料について細かな規定がないため、海外から輸入した濃縮ブドウ果汁を原料にしても、国内で醸造すれば「国産ワイン」を名乗ることができる。実は、国産ワインの大半は、輸入原料を使っているのだ。

このため「日本ワイン」は、輸入原料を使った「国産ワイン」とは明確に線を引き、品質の高さや繊細な味わいをアピールするために使われるようになった名称だ。大手酒造メーカーも自社農場を拡大するなどして「日本ワイン」に力を入れている。

日本ワインが注目されるようになった背景には、2010年に日本オリジナルのブドウ品種である甲州、そして2013年にマスカット・ベーリーAがそれぞれ国際ブドウ・ワイン機構(OIV)に品種登録がなされたことが大きい。これにより、日本固有の品種を使用したワインが海外市場で堂々と戦うことができるようになったからだ。

日本ワインの世界的評価も上がってきている。毎年、ロンドンで開催されているワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」の2012年大会で、勝沼醸造(山梨県甲州市)の「アルガブランカ・イセハラ2011」が銀賞を受賞。世界的に有名な英国のワイン雑誌「デキャンタ」の主催するアジア最大のワインコンクール「デキャンタ・アジア・ワイン・アワード(DAWA)2013」では、中央葡萄酒(山梨県甲州市)の「グレイス・グリド甲州2012」が、アジアのワインとして初めて金賞を受賞した。

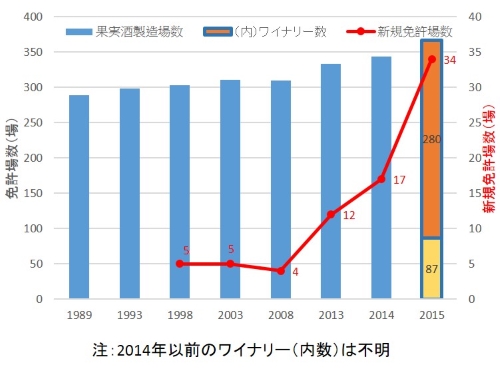

国税庁の調査によると、2015年3月末時点で「果実酒の製造免許(試験製造免許を除く)」を持つ醸造所は全国で367カ所。このうち、ブドウを原料として果実酒を製造している「ワイナリー」は280カ所だった。ちなみに都道府県別のワイナリー数のランキングは、山梨82、長野32、北海道26、山形13、新潟10の順になる。

また、「果実酒」製造の免許を新規に取得する醸造所は毎年数カ所程度だったのが、第7次ワインブームの到来とともに急増。2014年の1年間で新規製造免許を取得したのは17、さらに2015年には34にも増えた。日本ワインブームを反映して、増加スピードは加速しているようだ。

国内の果実酒製造

(出所)国税庁課税部酒税課

(出所)国税庁課税部酒税課

外務省は、政府が推進する「クールジャパン」戦略の一環として、各種コンクールで受賞歴のある日本ワインを在外公館に送り、日本の食文化の売り込みを図っている。2008年からこれまでに約3万1900本の日本ワインを送り出している。

2016年5月に三重県で開催されたG7伊勢志摩サミットの食事に合わせてサーブされた様々なワインは、すべてが「日本ワイン」だった。2008年の洞爺湖サミットの際には、フランスやイタリア産の高級ワインに混じって日本ワインも取りそろえたラインナップだったから、この間に日本ワインのレベルが高まったことの証左と言えるのではないか。

毎日新聞でパリやローマなどで特派員経験のある西川恵氏が著した「ワインと外交」(新潮新書)によれば、首脳外交に伴う饗宴の場で振る舞われるワインが重要な「外交メッセージ」を持つことがあるという。ゲストにちなんだ銘柄やヴィンテージ(醸造年)のワインを選ぶことでさりげない気遣いを示したり、逆にワインの格でゲストに対するランク付けが分かってしまうこともある。

今後、日本ワインの「熟成」が一段と進み、「おもてなし」の心を伝える素晴らしいアイテムの一つとして、これからの日本外交をサポートしていくことを心から期待したい。

山梨県勝沼のブドウ畑

(写真)筆者(勝沼醸造にて)

(写真)筆者(勝沼醸造にて)

タグから似た記事を探す

記事タイトルとURLをコピーしました!